Christian Vialard

l’art transmedia

A sa sortie de la Villa Arson (Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nice), en 1986, Christian Vialard se positionne comme peintre. Cette année-là, il est sélectionné par Jean Daviot, pour l’exposition « Couleurs », organisée à la galerie Adrien Maeght, aux côtés de Kandinsky, Kuroda, Bonnard, Delprat, Léger, Miro, Sixtus. Dans les années qui suivent, il participe encore à des expositions (notamment au Palais des Congrès de Paris, en 1997), mais il finit par abandonner la peinture, du moins telle qu’on la conçoit traditionnellement. « J’avais du mal, dit-il, à fonctionner dans le système des galeries. Ca ne me convenait pas. » Il s’oriente alors vers l’art en réseau et l’informatique : « J’ai rencontré beaucoup de gens qui travaillaient avec Internet. A l’époque, l’idée qui dominait, c’était que les informations pouvaient être partagées. Cette idée m’intéressait. J’ai cherché comment je pouvais m’en servir. »

En 2014, Vialard est professeur d’arts numériques à la Villa Arson. Il pratique lui-même un art qu’il qualifie de « transmedia », dans le sens où il « traverse sans cesse les frontières et les catégories ». « Dans mon travail, dit-il, y compris la peinture, j’utilise beaucoup l’informatique. Elle me permet de simplifier, d’aller plus vite. Elle me sert par exemple à confectionner des programmes pour générer du hasard, de l’aléatoire. En fait, quand j’ai une idée, j’essaie de trouver la technologie qui me permet de la mettre en œuvre. »

L’informatique, c’est aussi le « do it yourself », auquel Vialard est très attaché. « Je suis issu, dit-il, d’un mouvement qui considère qu’on doit faire les choses avec ses propres moyens. De ce point de vue, le partage des réseaux m’est très utile. On trouve de multiples contenus sur internet : des images, des musiques, des informations. On peut aussi s’instruire, apprendre des techniques que l’on ne connaît pas. Cela permet de se faire sa propre idée, de frayer sa piste, en échappant aux risques de formatages qui sont inévitables dans les écoles. »

En connexion avec le monde

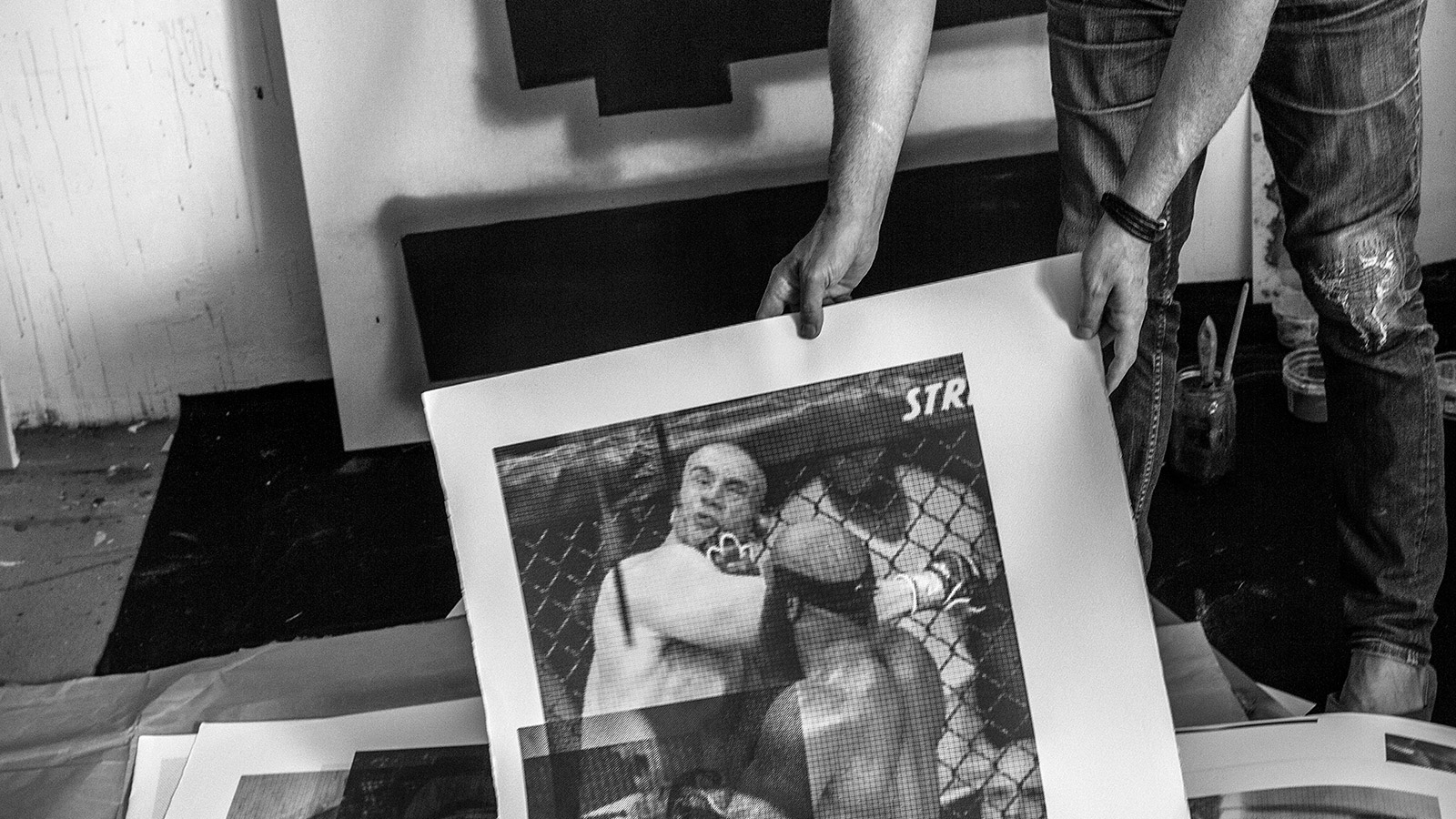

Le travail de Vialard est en phase avec un monde où le multimedia est omniprésent. Il combine les supports et les moyens d’intervention : installations, peinture, sculpture, musique etc., passant des formes les plus traditionnelles au numérique, puisant des images et des données sur le Net, utilisant des collaborations pour réaliser certaines de ses pièces. Ainsi, les visuels de la série « Macula » se signalent par leur processus de création. « Chaque jour, explique Vialard, je sélectionne une image d’actualité sur Internet. Quand j’en ai 7, une par jour de la semaine, parfois, je me limite à 6, j’exclus le dimanche, je donne le fichier numérique à un imprimeur avec pour seule instruction d’imprimer les images successivement. La première passe très bien. Avec les autres, c’est plus compliqué, l’imprimante refuse d’imprimer sur les parties qu’elle a déjà imprimées. Le technicien doit tourner la feuille jusqu’à ce que la machine accepte d’imprimer l’image. Il en résulte une composition totalement aléatoire puisqu’elle dépend des gestes accomplis par le technicien pour orienter la feuille. Ce qui m’intéresse, c’est le jeu entre la machine et le technicien qui parvient à vaincre les blocages qu’elle lui oppose, en étant plus intelligent qu’elle. »

Les installations de Vialard sont en général liées à des lieux bien précis. Elles mobilisent des moyens très différents : objets, lumière, sons, et font appel à l’informatique. Exemple : « Braseros ». Des fûts métalliques sont disposés en cercle, dans une ville. Ils émettent de la lumière, non pas en continu, mais de façon clignotante. Ils sont inspirés par les bidons de fortune où l’on allume des feux sur les chantiers. Vialard en a recréé les formes dans l’esprit du mobilier urbain. En s’approchant, on s’aperçoit que ces fûts diffusent une bande sonore, réalisée à partir d’éléments enregistrés sur place : bruits d’entretien, bruits de fond, rumeurs, auxquels sont associées des voix récitant de courtes fictions tirées de faits réels qui se sont déroulés dans la ville où se tient l’installation, mais aussi de compositions électro-acoustiques. Le dispositif est commandé par un programme informatique qui diffuse la composition de façon aléatoire, si bien qu’on n’entend jamais la même chose. Cette installation est parfaitement itinérante : Vialard l’a montrée 6 ou 7 fois, dans des endroits différents. A chacune des présentations, il modifie la composition sonore, de façon à ce qu’elle soit adaptée au lieu où se produit l’installation. Il renoue ainsi avec l’idée de feu de camp qui renvoie à un rassemblement convivial où la mémoire peut se transmettre à travers les conversations.

Les compositions musicales de Vialard utilisent aussi bien l’informatique que les instruments classiques. Elles puisent dans le rock, la pop et la musique expérimentale. Elles sont éditées par des labels extérieurs (notamment Grautag, à Berlin) ou par Tiramizu, la maison d’édition qu’il a créée. Les pochettes des disques (vinyle ou CD) proposent un design orignal et les enregistrements sont parfois accompagnés d’images créées par les compositeurs eux-mêmes.

En 2011, lors d’une exposition à la Villa Arson (« Le Temps de l’écoute »), Vialard a présenté « Asymphonie Monoton Silence », une pièce/hommage à la Symphonie Monoton d’Yves Klein. Il s’agit d’une installation comprenant un film et une composition sonore. 18 musiciens rejouent sur un instrument de leur choix, la Symphonie Monoton (« un seul son continu, étiré, privé de début et de fin », créant, selon Yves Klein « une sensation de vertige, d’aspiration de la sensibilité hors du temps ». Une note majeure est tenue pendant 20 minutes puis du silence. Chaque musicien est filmé et enregistré dans son propre studio dans des conditions de « live », à Berlin, Paris, Bordeaux et Nice. Le film est constitué de 5 bandes où apparaissent successivement les musiciens selon leur présence dans la composition sonore.

Vialard, qui continue aussi à peindre de façon classique et à expérimenter d’autres formes d’art (la céramique), construit ainsi un univers protéiforme et aléatoire. Sorte de reflet, de projection d’un monde désormais envahi par le multimedia, il capte l’attention du spectateur, le pousse à s’interroger, à reformuler sans cesse ce qu’il croyait être des certitudes.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!